Durante tres semanas en Arcatao, al norte de El Salvador, José Miguel Guillén, jesuita en formación, vivió de cerca la cotidianidad de un pueblo que recuerda, que resiste, y que celebra sueña un futuro mejor. En cada hogar, en cada milpa y en cada vereda, descubrió la presencia de un Dios cercano, que camina con su gente, comparte sus alegrías y tristezas, y se manifiesta en lo cotidiano de la vida.

Durante tres semanas, con la guitarra en mano y una matata en el hombro, estuve caminando por Arcatao y sus diversas comunidades. Ahora, que repaso cada uno de los momentos compartidos por las tierras chalatecas, se me viene a mí un sentimiento de consolación por compartir las vivencias de un pueblo que da una invitación al banquete común donde todos, con nuestras diferencias y limitaciones, estamos llamados a compartir la mesa de la alegría, la mesa de los pobres.

Cuando se visita Chalatenango, y sobre todo Arcatao, se siente a flor de piel la memoria histórica de un pueblo sufrido. Eso lleva a dejarse tocar por las historias de hombres y mujeres que no olvidan el color de la sangre derramada entre sus caseríos, milpas y montañas. Es también llenarse de esperanza por el esfuerzo que realizan las comunidades por avanzar a un futuro mejor. Más aún, caminar por Arcatao es encontrarse con el Dios de Jesús de Nazaret que se mueve entre los surcos; que está moliendo el maíz para las tortillas; que está quemándose bajo el sol visitando la milpa; en definitiva, un Dios con rostro humano que se manifiesta en lo cotidiano de la vida.

Sin duda alguna, el conflicto armado que sufrió nuestro país entre la década del 80 y 90 ha dejado secuelas evidentes en la población. Aunque la guerra genera el mismo daño y muerte en el campo y la ciudad, no se pueden comparar las violaciones y destrozos ocurridos en estas comunidades campesinas y rurales. De ahí que exista una clara necesidad de reconciliación que surja del amor y del perdón. Pero, para llegar a esa máxima, es primordial que exista un espíritu de fraternidad que permita alcanzar esa tierra nueva que, a la luz de la fiesta de la transfiguración del Señor, haga resplandecer el rostro de aquellos que han sido apartados por el odio y olvidados por la injusticia.

Reviviendo esta experiencia de misión, puedo gustar internamente que Dios se mantuvo caminando con nosotros. Estuvo ahí visitando casas, acompañando los grupos de evangelización y a los coros; estando presente en momentos de tristeza y llanto, cantando en las misas de las comunidades, sirviendo en el Altar, subiendo cerros, bajando veredas, cruzando quebradas, en fin, en cada actividad donde se expresó el Amor y Servicio a los predilectos del Reino de Dios.

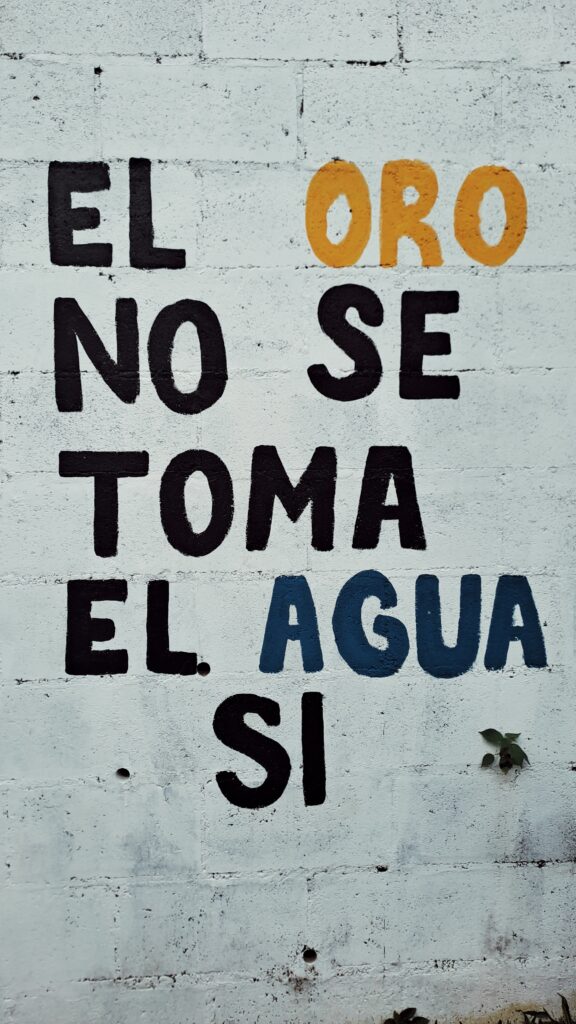

Finalmente, ahora es tiempo de agradecer. Tiempo para repasar lo vivido y dar gracias por tanto bien recibido. Agradecer por la vida de tantos que marcaron el camino y acompañaron lo que recorrimos. Pero también es momento de reconocer los signos de los tiempos que están marcando el rumbo de la historia presente. Una realidad que se nos impone y nos hace acompañar a aquellos que dan el grito al cielo como la sangre de Abel. Una realidad comprendida por las comunidades de Chalatenango en contra de la minería metálica en nuestro país. En contra de las injusticias, de las persecuciones y maltratos. Es

momento de estar en los lugares de frontera, y no necesariamente las territoriales, sino las de la vida humana. Allí donde se necesita ser profeta, amigo y compañero.